編者按 我市前期評選出的”40年·40人“杰出人物,涵蓋經濟社會發展的各領域各行業,是濰坊人民團結奮斗、實干擔當的杰出代表。在沖刺收官“十四五”、謀篇布局“十五五”的關鍵節點,為全力營造學先模、鼓干勁的濃厚社會氛圍,匯聚“走在前、挑大梁”的磅礴力量,鼓舞全市上下堅持以新發展理念為引領,砥礪奮進、攻堅克難,為加快建設更好濰坊書寫精彩答卷,開設“學習榜樣 爭做先鋒 ‘40年·40人’風采”欄目。

新派訊 一鍬一鏟叩問文明沃土,一心一念溯源中華文明。1978年,吉林大學考古專業畢業的孫敬明,回到家鄉濰坊,潛心先秦及地方文化探索研究,邁入文物考古和調查之路。47年來,他癡心甘做“考古匠”,守護文明根脈傳薪火,把干事創業的精神播撒于山川田野間,以實際行動詮釋擇一事終一生的堅守。

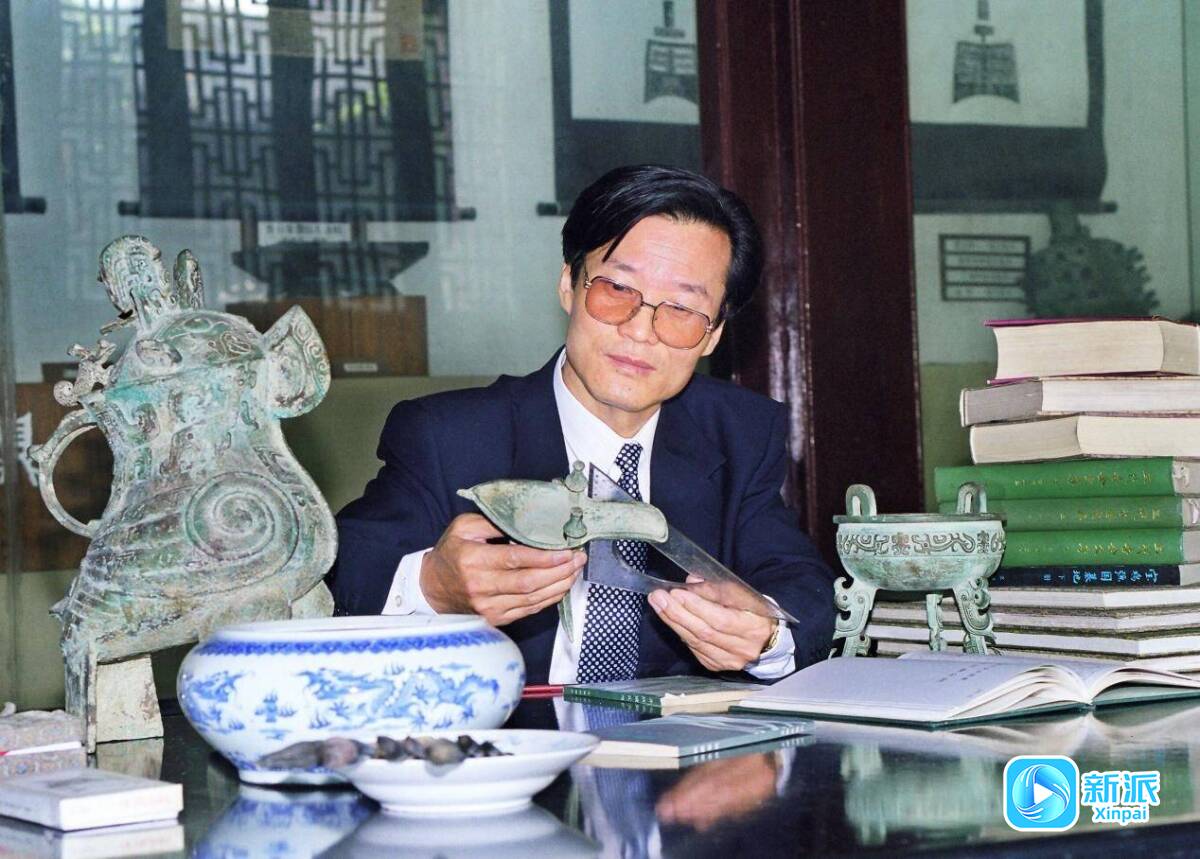

孫敬明近照

孫敬明出生于耕讀之家,家中古籍多。受父祖、叔伯、堂兄影響,他從小愛讀古籍,也喜歡考古電影,高中老師見他熱愛考古,建議他日后選擇考古專業,一顆考古的種子在他心中悄然生根發芽。

1978年,孫敬明大學畢業來到昌濰地區藝術館文物組工作。1979年,濰縣望留公社(今濰坊市濰城區望留街道)武家村大隊挖出動物骨骼,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所委派專家金昌柱帶領一名工作人員趕到濰坊,孫敬明與濰縣文化館文物干部楊傳德參與清理挖掘工作。

孫敬明做的筆記

經過金昌柱考證,新種屬以“濰坊象”命名,挖掘結束后,化石被運抵北京,進行科技檢測與分析研究。為讓“濰坊象”化石早日重回故土,孫敬明與楊傳德四次進京,終使得“濰坊象”化石順利回家。

孫敬明熱愛考古,從事考古,矢志考古,認定考古為一項崇高的事業。心有熱愛不懼山高,心有所信不畏路遠。考古的日子,翻山越嶺、櫛風沐雨、風餐露宿是常態,但他樂此不疲。

1996年秋,發掘青州龍興寺遺址(左上為孫敬明)。(資料圖)

濰坊歷史文化底蘊深厚,文物古跡眾多,承載中華文明五千年歷史記憶。孫敬明是濰坊乃至省內重要文物的發現者、揭秘者。1996年的一天,其在省里開會時接到通知,青州龍興寺遺址發現佛教造像,需要他參與主持發掘工作。他顧不得回家,當天直奔考古現場。他與青州博物館專家并肩作戰、同吃同睡,僅用十余天打下這場“硬仗”。出土文物無論是時代、數量、個體與藝術水平,均改寫東方佛教造像歷史和東方藝術歷史。這次出土發現入選了1996年“全國十大考古發現”、中國“百大考古發現”。

文物調查一般是春秋季進行,在莊稼未破土或收割完后,便于看清田野里的情況。有時為趕進度,冬夏季也需趕赴現場。年復一年,孫敬明騎著“大金鹿”自行車、穿著簡易工作服,穿梭于濰坊大大小小的村子,他對濰坊每處文物古跡和相關村貌了如指掌。

1996年春,孫敬明在陳介祺故居紀念館。

文物鑒定關乎歷史真相,陳介祺鑒定文物的心得是“心細如發、目光如炬”,孫敬明深以為然。而在文物方面的建樹,使他得以多次參與全國重大文物鑒定工作。1996年,在濟南的一次涉案文物鑒定工作中,孫敬明鑒定出越王兒子的劍為新鑄造;他曾作為鑒定專家之一,參與2017年滕州官橋大韓村春秋大墓被盜案鑒定工作。

孫敬明2013年退休后,濰坊市博物館破例為他保留辦公室,用于學術研究。懷揣著對文物的熱愛和干事創業精神,他將學術研究立足濰坊,為地方文化和城市建設服務,更面向山東和全國。為培養更多青年才俊,2017年,山東省文博系統17名專業人員拜在孫敬明名門下,傳出“海岱十七子”的佳話。

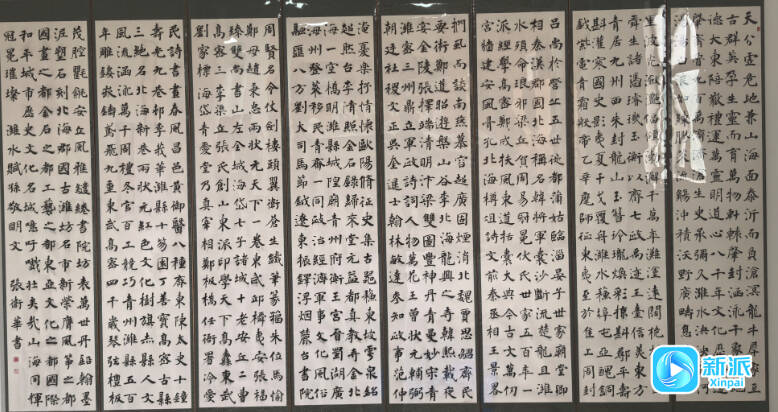

孫敬明創作的《濰水賦》

73歲的孫敬明在與時間賽跑、與歷史對話,除了節假日堅守工作崗位外,他還積極參加國內外學術研討、講座、文物司法鑒定、公益鑒寶等,每日行程緊鑼密鼓。

叩訪遠古,行走一生。孫敬明用“四個一”概括自己的一生,即“一生、一地、一心、一事”。簡單地說,就是一輩子在一個單位,心無旁騖、一心一念干文物考古這一件事。

“文以載道,讓世界聽見濰坊好聲音。”孫敬明是這么想的,也是這么做的。“人不應滿足現狀,要拼搏、要奮進、要向上。濰坊是立足之本,我們還要向全國、向世界看齊。”孫敬明說。

來源:新派客戶端

編輯:劉德增 王譽林 李婕寧

一審:賈春毅

二審:孫瑞永

三審:管延會